立夏りっか

5月5日〜5月20日

新緑がまぶしく輝き、五月晴れが続くさわやかなころ。

立夏の養生

- 立夏という季節

- 田んぼに水が入り、カエルなどの生きものたちが動き出す時期であり、すべてのものがいきおいよく動きはじめる季節ともいえます。

時期を同じくして、私たちの体内では各種のホルモンが分泌され、活発に動きはじめます。ただし、身体にその準備ができていないと、かえって疲れやすくなったり、やる気が低下したりします。

各種のホルモン分泌による調整機能がうまく働かないと、体調がくずれやすくなるのもこの時期の特徴です。

- 立夏の養生

- 大切なことは、食事のバランスに気を配り、生活のリズムを整えて、規則正しい生活を送ることです。

なぜなら、ホルモンの分泌は、生活習慣と深く関係しているからです。

例えば、幸せホルモンとして有名なセロトニンは、気分を安定させてくれますが、豆類などに含まれるトリプトファンを摂取し、日光に当たらないと合成されません。

睡眠ホルモンであるメラトニンは、セロトニンから合成されますが、光を抑制しないとその合成が妨げられるため、夜遅くまでスマホやパソコンを使用していると、睡眠ホルモンの分泌が妨げられます。

ホルモンによって身体が成長し、修復されるため、各種ホルモンの分泌を促す食事を心がけ、生活のリズムを整えることが大切なのです。

立夏のツボ

神門

しんもん

しんもん

- ツボの位置

- 手首の曲がりジワを小指側へなでてゆき、骨の出っぱりの手前で指が止まるところが神門(しんもん:HT7)です。

季節のサイン

季節の移り変わりを知らせるさまざまな変化。自然界からのサイン。

新緑

にんじん

カエル

金目鯛

季節の養生とは

私たちは、一年一年、めぐりくる季節の変化に身体をかさね合わせ、年輪のように歳を重ねていきます。季節に応じた生活、季節にあわせた暮らしを心がけることこそ、健康づくり、人生を豊かにする第一歩なのです。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

監修

伊藤 和憲 先生

鍼灸学博士

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

おうち薬膳レシピ

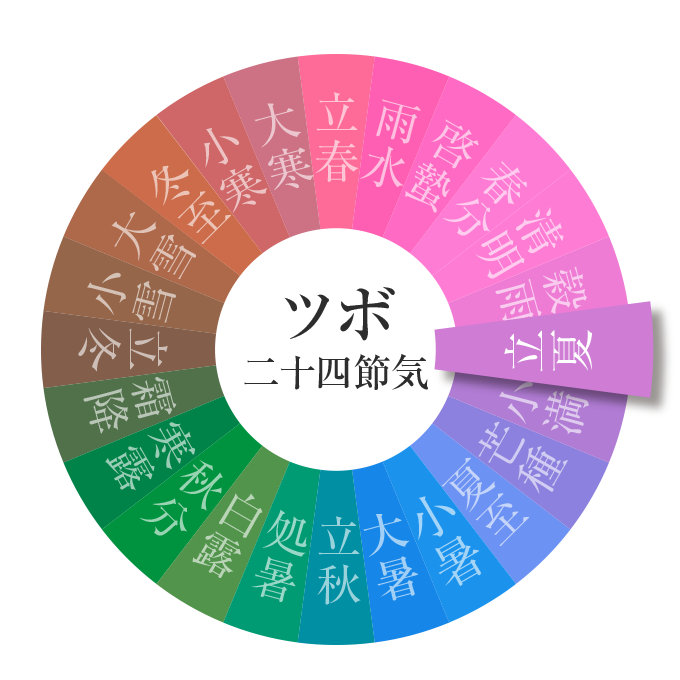

二十四節気

春

夏

秋

ツボ

ツボ 季節の養生

季節の養生 年代別ケア

年代別ケア 薬膳

薬膳