雨水うすい

2月19日~3月4日

春が深まり、さまざまなものが動きはじめる時期です。

雨水の養生

- 雨水という季節

- 春を迎え、季節のうつり変わりや新しいできごとにも応じられるよう、心身ともに充実させために、「営気(えいき:豊富な栄養)」を養いましょう。

この時期、身体が季節の変化に応じられないと、全身の循環にとどこおりが起こりり、身体の隅々までエネルギーが行き届かなくなります。

そのため、手足の末端が冷えたり、ちょっとしたことで疲れたり、やる気がなくなったりします。

この時期は、心身ともにメンテナンスし、身体の隅々まで栄養が行き届くように、身体を温め、ほぐすことで、いつでも動ける準備をしておくことが大切です。

- 雨水の養生

- 雨水は、目の充血やむくみなど循環のトラブルが目立ちやすくなるため、むくんだ部位の筋肉をストレッチしたり、マッサージしたりするセルフケアが大切です。

特に循環の改善を目的とする場合には、1秒に1回程度、心拍数と同じ規則的なリズムで、筋肉をもんだり、マッサージしたりしましょう。

また、規則正しいリズムで歩き、全身の循環を良くすることも大切です。

ふくらはぎは第2の心臓とも呼ばれ、全身の循環を調整してくれます。歩くことは気分転換にもなるため、1日10分~15分でもよいので、心拍数に近いリズムで歩くこともおすすめです。

雨水のツボ

豊隆

ほうりゅう

ほうりゅう

- ツボの位置

- ひざのお皿のすぐ下にある外側のくぼみと、足首にある外くるぶしの最も高いポイントを結ぶ線を想定します。 その線の真ん中あたりが豊隆(ほうりゅう:ST40)です。

季節のサイン

季節の移り変わりを知らせるさまざまな変化。自然界からのサイン。

霞(かすみ)

芽吹き

春キャベツ

ハマグリ

トビウオ

季節の養生とは

私たちは、一年一年、めぐりくる季節の変化に身体をかさね合わせ、年輪のように歳を重ねていきます。季節に応じた生活、季節にあわせた暮らしを心がけることこそ、健康づくり、人生を豊かにする第一歩なのです。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

監修

伊藤 和憲 先生

鍼灸学博士

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

おうち薬膳レシピ

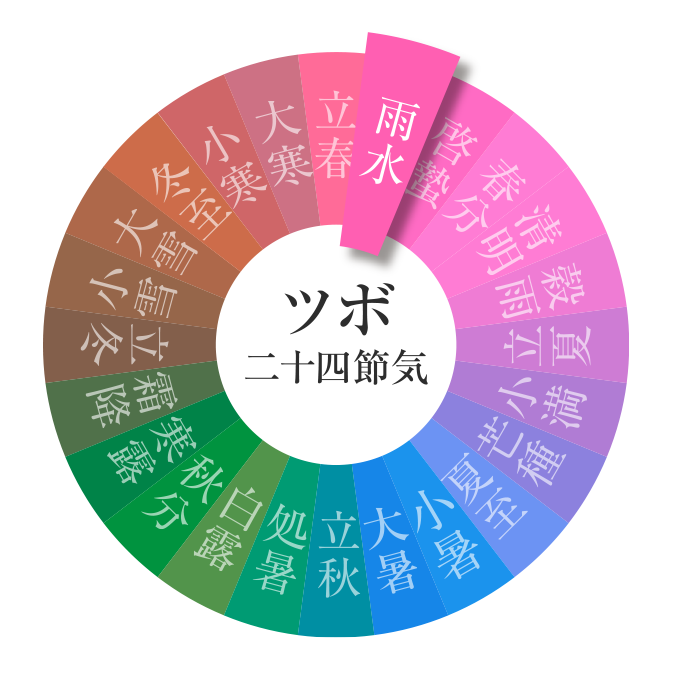

二十四節気

春

夏

秋

ツボ

ツボ 季節の養生

季節の養生 年代別ケア

年代別ケア 薬膳

薬膳