小暑しょうしょ

7月7日~7月22日

梅雨が明けて本格的に夏がはじまるころ。

夏らしさを感じられるようになります。

小暑の養生

- 小暑という季節

- 暑中見舞いは、小暑から立秋(8月上旬)までの時期に送るのが習わしです。

この時期は、私たちの身体は一年の中でも活動量がピークを迎える時期です。そのぶん、疲れもたまりやすく、身体にだるさが感じるだけでなく、心のやる気もおとろえがちに。

また、東洋医学では「心身一如(しんしんいちにょ)」という考え方があり、身体と心は切り離せないものとされています。

そのため、身体の疲れは心にも影響を与え、心の疲れにつながるもの。

心が疲れてくると、ちょっとしたことで泣いたり怒ったりと、感情をうまくコントロールできなくなる状態から、漠然とした不安や恐怖感が起こるとともに、やがては何をしてもやる気が起こらない、「うつ」のような状態におちいってしまうこともあります。

- 小暑の養生

- この時期は、心にも身体にも疲れがたまりやすいため、疲れをとることが大切です。

とくに顔は、脳とのつながりが深く、心と身体のケアとしてフェイシャルケアがおすすめです。

なかでも大切なのが、表情筋をリラックスさせることです。

まずは、お風呂の中や鏡の前などで、「あ・い・う・え・お」の母音を大きく口を開けて発音してみましょう。

表情筋は、口の周りを中心にして存在しており、母音の発音をすることで、これらの筋肉がストレッチされます。

お風呂の中や鏡の前など、声を出さなくてもよいので、1日1つの発音に10秒を目安に、それぞれ10回ほど行いストレッチしましょう。

小暑のツボ

太白

たいはく

たいはく

- ツボの位置

- 足の親指を曲げてできるシワのかかとよりが太白(たいはく: SP3)です。

季節のサイン

季節の移り変わりを知らせるさまざまな変化。自然界からのサイン。

梅雨明け

蓮の花

アゲハ蝶

うなぎ

しじみ

季節の養生とは

私たちは、一年一年、めぐりくる季節の変化に身体をかさね合わせ、年輪のように歳を重ねていきます。季節に応じた生活、季節にあわせた暮らしを心がけることこそ、健康づくり、人生を豊かにする第一歩なのです。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

監修

伊藤 和憲 先生

鍼灸学博士

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

おうち薬膳レシピ

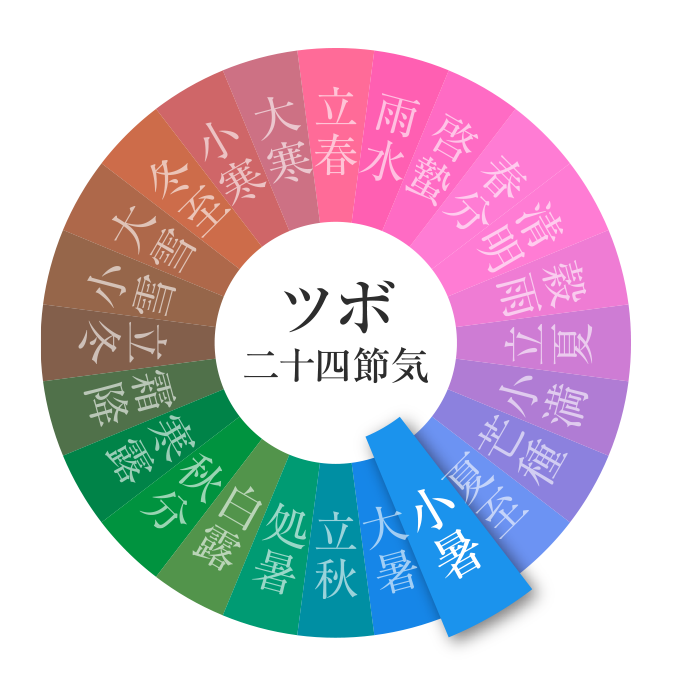

二十四節気

春

夏

秋

ツボ

ツボ 季節の養生

季節の養生 年代別ケア

年代別ケア 薬膳

薬膳