秋分しゅうぶん

9月23日~10月7日

昼と夜の長さがほぼ同じになり、これから次第に夜の時間が長くなります。

秋分の養生

- 秋分という季節

- 昼夜のバランスが変わるこの時期、身体のリズムが崩れ、ホルモンバランスが乱れやすい時期と言われています。

特にホルモンは、さまざまな条件が整わないと、うまく生産・分泌されません。

そのため、春や夏をどのように過ごしてきたかが、秋には肌の状態にあわれると言われています。

また、昔から「肌を見れば心の調子がわかる」と言われるほど、心と肌には関係があるとされています。

秋はもともと、空気が乾燥しやすく、肌の潤いが失われやすい時期です。

そのため、保湿などのこまめなスキンケアに加え、生活習慣を整えることが大切です。

肌のコンデションを整えることで、心も身体も若々しさを保ちましょう。

- 秋分の養生

- この時期のおすすめなのが、肌のコンディショニングです。

肌の主成分であるコラーゲンなどのタンパク質と糖が結びつく「糖化」が問題とされています。

パンや白米などの主食、また甘いお菓子類には糖が含まれています。

これらの糖が体内のタンパク質と結びつくことで「糖化」が起こり、AGE(終末糖化産物)という物質が発生します。

このAGEが肌に影響を及ぼすと、乾燥やくすみ、たるみ、シミなどの肌トラブルをひき起こしやすくなるといわれています。

さらに、「糖化」は、美容面だけでなく、健康面にも大きな影響を及ぼす可能性があるとされています。

動脈硬化や糖尿病の合併症、癌、アルツハイマー型認知症など、さまざまな生活習慣病や病気にも発展する可能性が指摘されており、健康面でも無視できません。

そのため、この時期は「糖化」が起こらないような食生活を心がけることが大切です。

秋分のツボ

養老

ようろう

ようろう

- ツボの位置

- 手のこうの手首で、小指側にある前腕の骨の出っぱりのあたりが養老(ようろう:SI6)です。

季節のサイン

季節の移り変わりを知らせるさまざまな変化。自然界からのサイン。

稲刈り

彼岸花

松茸

銀杏

季節の養生とは

私たちは、一年一年、めぐりくる季節の変化に身体をかさね合わせ、年輪のように歳を重ねていきます。季節に応じた生活、季節にあわせた暮らしを心がけることこそ、健康づくり、人生を豊かにする第一歩なのです。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

監修

伊藤 和憲 先生

鍼灸学博士

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

明治国際医療大学 鍼灸学部

鍼灸学科 教授

専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。

おうち薬膳レシピ

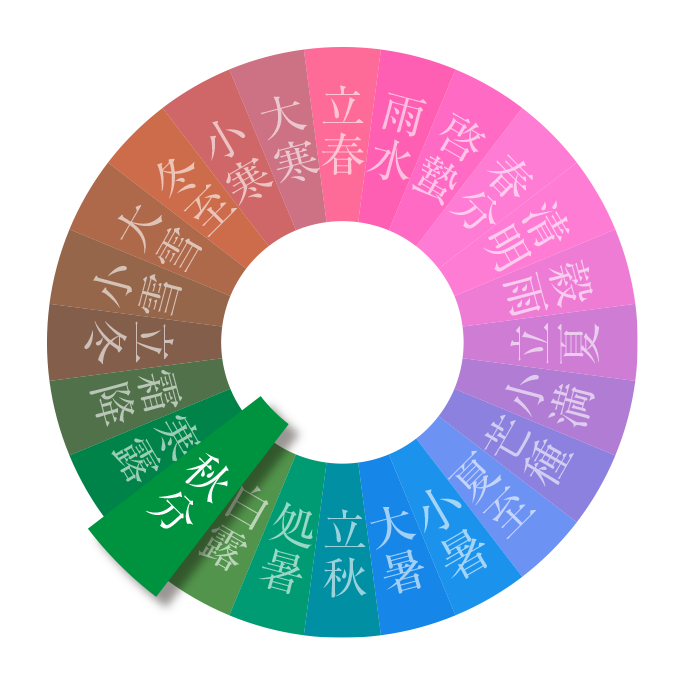

二十四節気

春

夏

秋

ツボ

ツボ 季節の養生

季節の養生 年代別ケア

年代別ケア 薬膳

薬膳